連続講座のご案内

多彩な専門家が、さまざまなご相談を解決いたします。

去る令和6年4月26日から4月28日迄の3日間にわたりまして、千葉県流山市おおたかの森駅前広場にて開催されました会議・終活・障がい・福祉のイタコト展にブース出展させていただき、相続信託相談会、生前相続対策あれこれミニセミナーを開催致しました。イベントには、私共よ・つ・ば親愛信託チバのブースをはじめ老人ホーム入居相談のイベント協同主催の法人さん、遺品整理、生前整理、介護、障害福祉事業者さん、空き家対策不動産業、社会福祉士法人さんなどが、ブース出展され、お天気にも恵まれ大勢の方々が、相談にお見えになっておられました。

イタコト展とは、ロンドンブーツの田村淳さんがCEOを務める株式会社ITAKOTOさんが主宰され全国各地でイベント開催されております。【心のこり】人生の中であの時こうすれば良かったと思うことが、誰でもあるかと思いますが、会場では140文字の心のこりが多数展示されております。私もステージで、パーソナリティの村岡様の質問に答える形で、親愛信託に取り組むキッカケやエピソード等を公開収録していただき後日毎週金曜日夜七時からのツナグラジオにて30分間まえばしCityエフエムにて放送されました。

ここで公開されている【心のこり】を紹介します。

【1人暮らしをしていた母が5年前に孤独死しました。

新聞が溜まっており、配達員さんから連絡がきて発覚しました。

ソファでうたた寝しているみたいでした。飼っていた猫も傍で亡くなっていました。電話しても出なかった日に、何故すぐに行かなかったのだろうと今でも悔やんでいます。】

心のこりのイベントは、少しでも多くの方に心のころを読んでいただき、ご自身の今後に心のこりを残さない行動を考えてもらうイベントかと思います。私共の親愛信託は、その一つとして、悔いを残さない『信じて託す』ことのお手伝いをさせていただいております。

令和6年5月14日

一般社団法人よ・つ・ば親愛信託チバ

代表理事 髙橋恒夫

認知症などで判断能力が低下してしまうと、金融機関にある預貯金の引き出しや不動産の売買契約などが難しくなります。

このような事態の対策として有効なのが親愛信託です。

本人(委託者)の判断能力が低下する前に、自分の子どもや最も信頼できる人に財産を託すことで託された人(受託者)が柔軟な財産管理や場合によっては処分、つまり売却を行うことができるのです。

従来の財産管理に、成年後見制度を利用するという方法があります。

成年後見制度とは、認知症や知的障がい、精神障がいなどの意思判断能力が不十分な方を保護する制度のことです。

成年後見人は本人に代わり、法律行為をしたり、財産管理をしたりします。

家庭裁判所が監督しますので、本人にとって利益にならない行為や合理性が認められない行為は原則することができません。

そのため、例えば「自宅を売りたい」「自宅を建て直したい」と思っても、財産を減らす行為と判断され、自分の意志通りになるとは限らないのです。

この点、親愛信託で本人が元気なうちに不動産の管理等を信頼できる人(=受託者)に託しておくことで、意思判断能力が衰えたときでも、受託者は託された意思や想いに沿って不動産の売却や建替えを実行することができます。

また、すべての財産を同じ人に託す必要はありません。例えば、「不動産の管理は長男に託したい」「金銭の管理は長女に託したい」など、財産ごとに自由な対応が設計できるのです。

一般社団法人親愛信託東京 代表理事

髙橋志乃

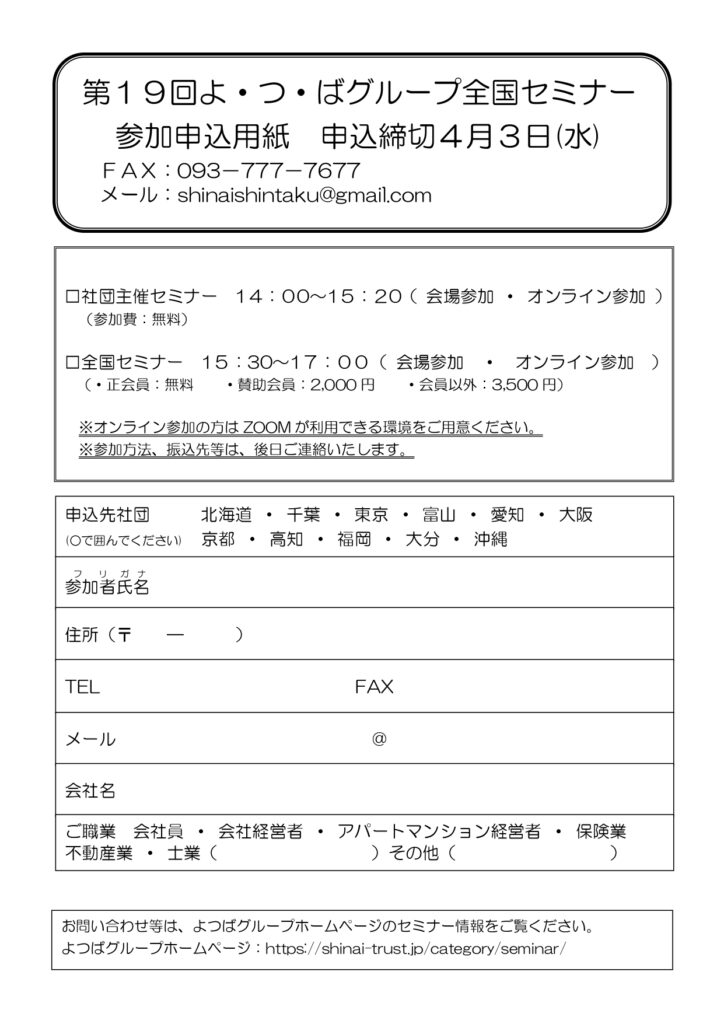

よ・つ・ばグループでは、信託の普及を目的として、毎月4日に全国セミナーを開催しています。

第18回全国セミナーは4月4日(木)に大阪で開催します。

参加方法は、開催会場・サテライト会場・自宅からZOOMでオンライン参加の3種類です。

下記の参加申込書により、お近くのよ・つ・ばグループへお申込みください。

期日:令6年4月4日(木)

参加費:正会員無料、賛助会員2,000円、会員以外3,500円

セミナースケジュール

第1部 社団セミナー 14:00~15:20

【テーマは参加される社団にお問い合わせください】

第2部 全国セミナー 15:30~17:00

【テーマ】不動産信託の話

親愛信託と成年後見

成年後見の法改正について

講師:松尾 陽子 (よ・つ・ばグループ 協同組合親愛トラスト代表)

会場:大阪市北区梅田2-2-22 ハービスENT オフィスタワー16階

SONY生命 会議室

問い合わせ先

1.協同組合親愛トラスト

【福岡】一般社団法人よ・つ・ば親愛信託普及連合

TEL/FAX:093-777-7677

2.【北海道】一般社団法人よ・つ・ば民事信託北海道

TEL:011-555-8982

FAX:011-556-4934

3.【千葉】一般社団法人よ・つ・ば親愛信託チバ

FAX:04-7186-7397

メール:tttaka29604@me.com

4.【東京】一般社団法人親愛信託東京

メール:shino@happy-link.jp

5.【愛知】一般社団法人親愛信託名古屋

ホームページ(お問い合わせフォーム):https://www.shinai-nagoya.com

6.【富山】一般社団法人よつば民事信託とやま

TEL:0766-25-5500(前田プランニングオフィス)

メール:info@maedaplan.jp

7.【大阪】一般社団法人よ・つ・ば民事信託協会大阪

TEL:072-840-4562

FAX:072-840-7563

メール:hamadaoffice99@sky.plala.or.jp

8.【高知】一般社団法人よ・つ・ば親愛信託こうち

9.【大分】一般社団法人よつば親愛信託大分

TEL:097-527-7249

FAX:097-527-7262

メール:abeshi@e-mirokku.jp

10.【沖縄】一般社団法人よつば親愛信託おきなわ

TEL:098-897-6363

FAX:098-975-9443

メール:yotsuba.okinawa@gmail.com

_page-0001-724x1024.jpg)

相続プロコレクトに、親愛信託が紹介されました! https://souzokusp.com/shinai-trust/ 相続プロコレクトは、正解(correct)を教える相続の専門家を収集する(collect)を理念に弁護士の立ち上げた相続問題解決メディア。相続について詳しい解説記事が多数掲載されています。 よ・つ・ばとしても、依頼者のお悩み解決または目的を叶える1つの方法として、親愛信託の提案で関わっていきたいと思っています。 志が同じ仲間と協力していくことは、依頼者のためにも私たち取り組む側のためにもなると思っています。 これからも一人でも多くの方に必要な情報を届けられるように頑張っていきたいと思います!

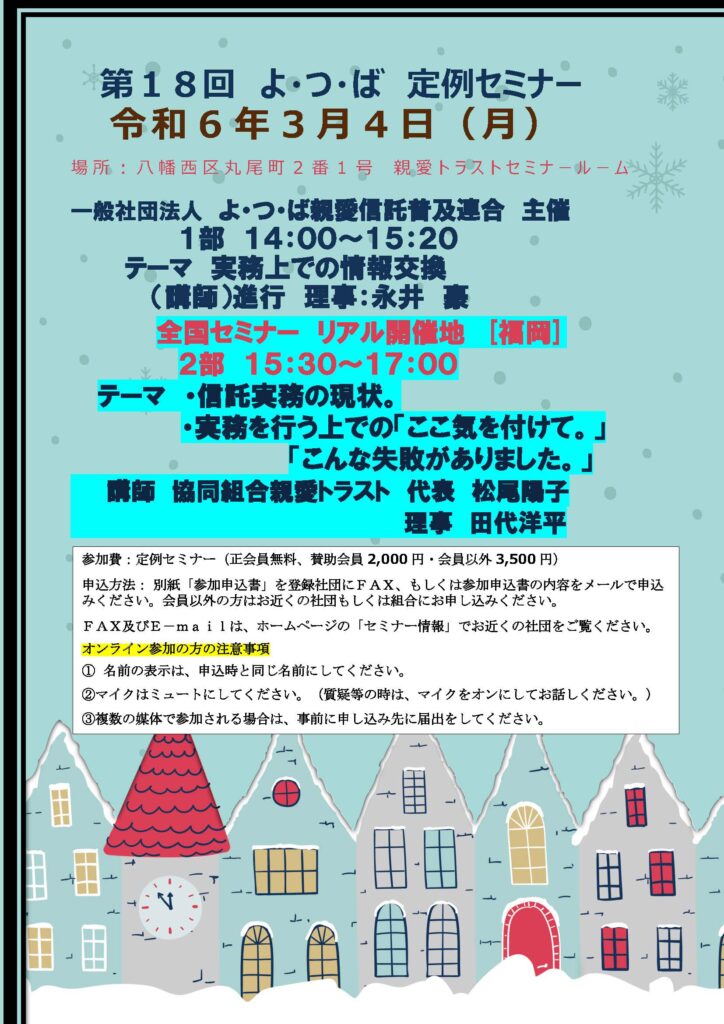

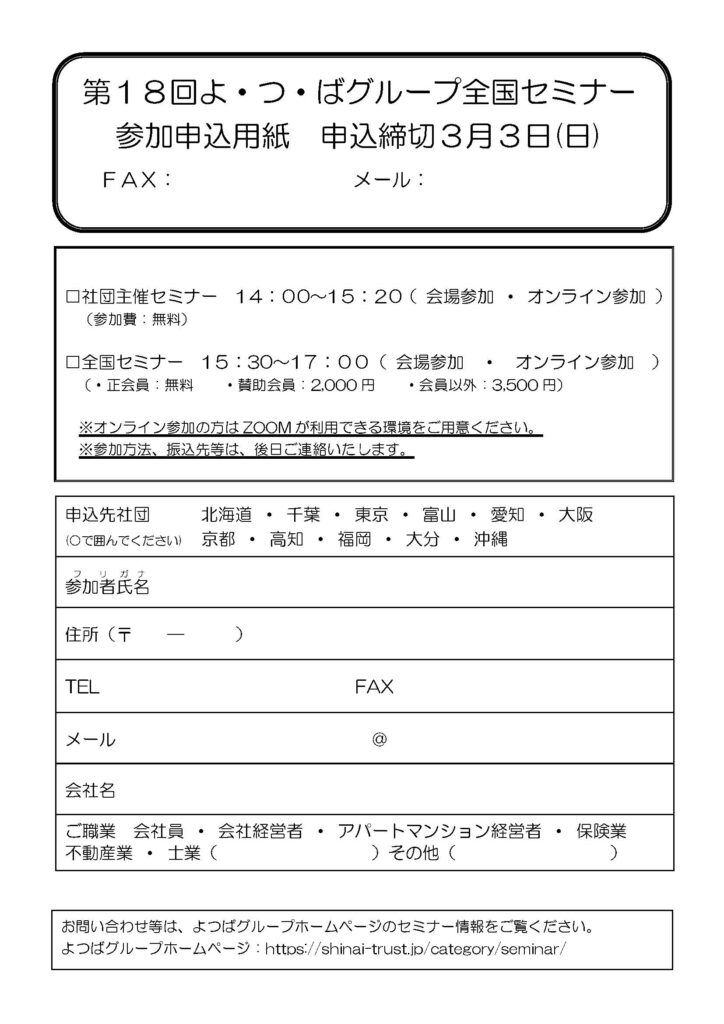

よ・つ・ばグループでは、信託の普及を目的として、毎月4日に全国セミナーを開催しています。

第18回全国セミナーは3月4日(月)に福岡で開催します。

参加方法は、開催会場・サテライト会場・ご自宅からZOOMでのオンライン参加の3種類です。

下記の参加申込書により、お近くのよ・つ・ばグループへお申込みください。

期日:令6年3月4日(月)

参加費:正会員無料、賛助会員2,000円、会員以外3,500円

セミナースケジュール

第1部 社団セミナー 14:00~15:20

【テーマは参加される社団にお問い合わせください】

第2部 全国セミナー 15:30~17:00

【テーマ】信託実務の現状

実務を行う上での「ここを気を付けて。」「こんなことがありました。」

講師:松尾 陽子 (よ・つ・ばグループ 協同組合親愛トラスト代表)

田代 洋平 (よ・つ・ばグループ 協同組合親愛トラスト理事)

会場:協同組合親愛トラスト セミナールーム 北九州市八幡西区丸尾町2番1号

問い合わせ先

1.協同組合親愛トラスト

【福岡】一般社団法人よ・つ・ば親愛信託普及連合

TEL/FAX:093-777-7677

2.【北海道】一般社団法人よ・つ・ば民事信託北海道

TEL:011-555-8982

FAX:011-556-4934

3.【千葉】一般社団法人よ・つ・ば親愛信託チバ

FAX:04-7186-7397

メール:tttaka29604@me.com

4.【東京】一般社団法人親愛信託東京

5.【愛知】一般社団法人親愛信託名古屋

ホームページ(お問い合わせフォーム):https://www.shinai-nagoya.com

6.【富山】一般社団法人よつば民事信託とやま

TEL:0766-25-5500(前田プランニングオフィス)

メール:info@maedaplan.jp

7.【大阪】一般社団法人よ・つ・ば民事信託協会大阪

TEL:072-840-4562

FAX:072-840-7563

メール:hamadaoffice99@sky.plala.or.jp

8.【高知】一般社団法人よ・つ・ば親愛信託こうち

9.【大分】一般社団法人よつば親愛信託大分

TEL:097-527-7249

FAX:097-527-7262

メール:abeshi@e-mirokku.jp

10.【沖縄】一般社団法人よつば親愛信託おきなわ

TEL:098-897-6363

FAX:098-975-9443

メール:yotsuba.okinawa@gmail.com

よ・つ・ばグループでは、毎月4日に定例セミナーを開催しています。

これからの定例セミナーのテーマをお知らせします。(定例セミナーの詳細は、ホームページのセミナー情報でお知らせします。)

★第17回定例セミナー 令和6年2月4日(日)実施予定

テーマ : 同棲婚・同性婚・事実婚・国際婚と信託

★第18回定例セミナー 令和6年3月4日(月)実施予定

テーマ : 実際の案件の進め方と気をつけないといけないところ

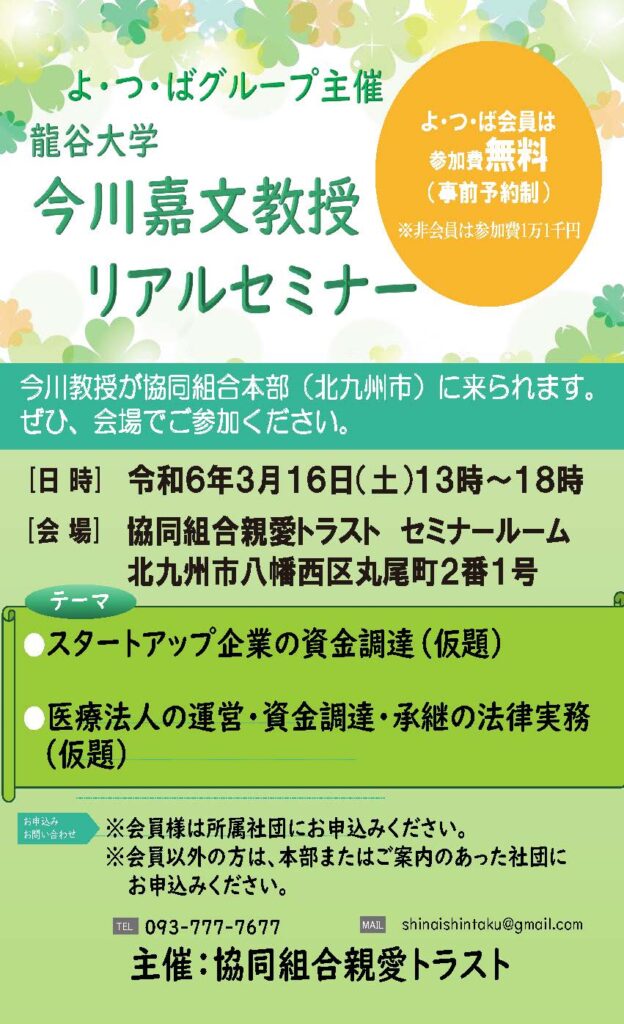

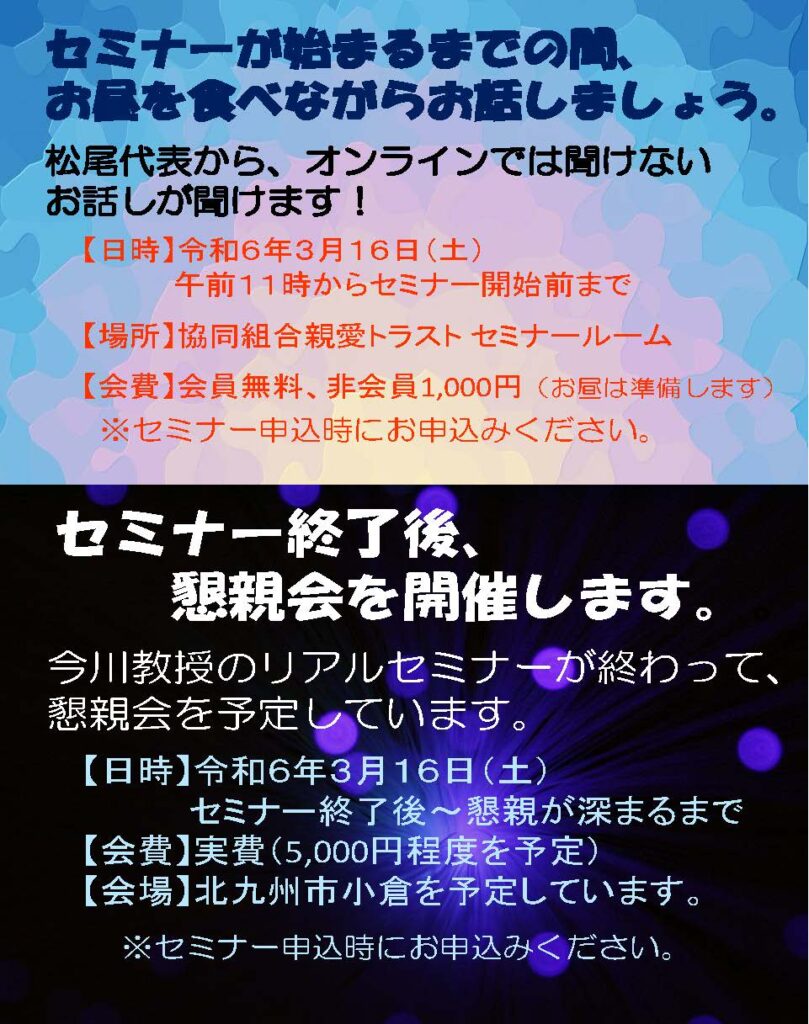

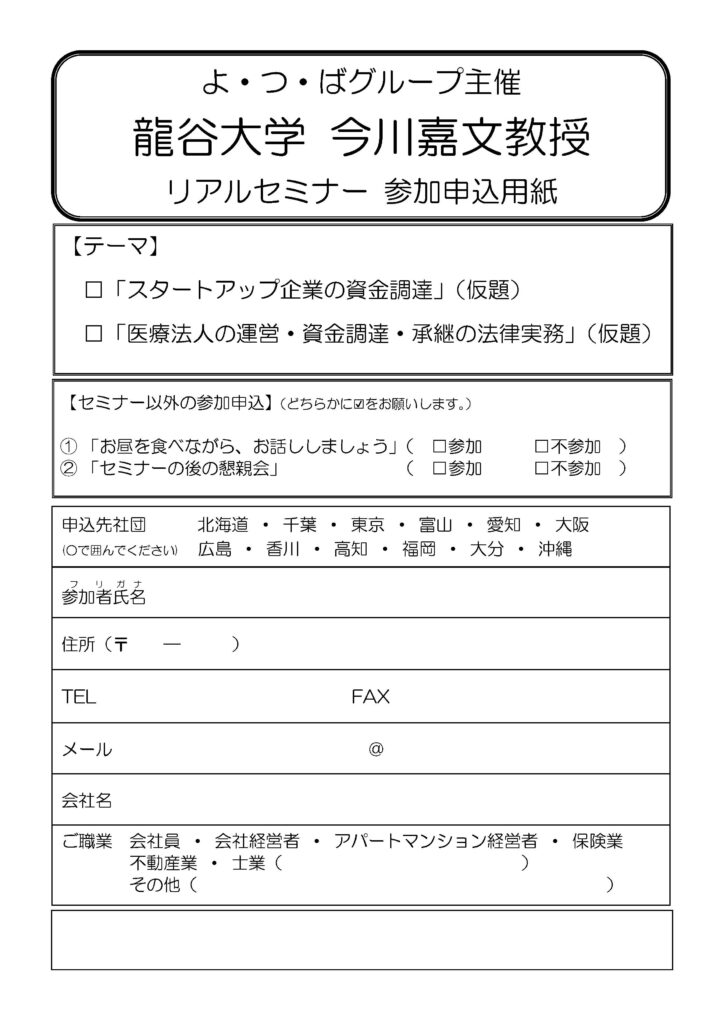

龍谷大学の今川嘉文教授によるリアルセミナーを開催します!

今年のテーマは、【スタートアップ企業の資金調達(仮題)】と【医療法人の運営・資金調達・承継の法律実務(仮題)】について講義していただきます。

下記の日程で開催いたしますので、多くの皆様のご参加をお待ちしております!

日 程:令和6年3月16日(土)13時~18時

会 場:協同組合親愛トラストセミナールーム

(福岡県北九州市八幡西区丸尾町2番1号)

参加方法:会場参加・Zoomによるオンライン参加

参加費用:よ・つ・ばグループ会員の方は無料です。

会員でない方は、11,000円をお申込み後にご連絡する口座へお振込みください。

(振込手数料はお申込者様のご負担となります。)

申 込 先:FAXかE-mailにて、お名前・ご住所・お電話番号・メールアドレス・生年月日・

職業・参加方法をご記入いただき、お送りください。

(参加申込書をご参照ください。)

※会員の方は、所属社団にお申込みください。

協同組合親愛トラスト(事務局)

FAX 093-777-7677

E-mail:shinaishintaku@gmail.com

申込期限:令和6年3月8日(金)

謹賀新年

今年もよろしくお願いいたします。

よ・つ・ばグループは、今年は積極的に活動していきます。令和6年辰年は様々なことが言われています。ハイリスク・ハイリターンの年であると感じています。

新年早々、様々なことが起こりました。2日に起こった事故についてはJALの日頃の訓練と冷静な判断と対応が賞賛されています。やはり予防と対策が必要だと痛感しています。

私たちの取り組んでいる信託に関しては、素晴らしい将来のリスク対策の手法なのにもかかわらず、認知度がなかなか上がりません。一人でも多くの人にこの情報を知っていただき、信託の専門家を増やしていく活動に取り組んでいます。

ここで、少し私たちのグループと活動を紹介させていただきます。「親愛信託」を広め、さらに実際に活用し、悩みを解決する活動をしています。単なるお勉強をするだけや資格を取るためだけの団体ではありません。実務を行っていくうえで、まだ解釈が定まっていないものや仕組みがきちんと決まってない機関もあり、実務としてやっていく専門家としては、難易度の高いものであるのが現状です。とはいえ、必要としている方はたくさんいらっしゃいます。正しい知識と正しい活用方法で、必要としている方の力になっていかないといけません。

1人の専門家という立場ではなく、財産の管理や承継、相続に関わる様々な分野の専門家が力を合わせて、取り組んでいます。

例えば、契約書を作るのは行政書士、登記が関われば司法書士、財産権の移動や相続税の申告などは税理士もしくは会計士、事業承継等で労務に係ることがあれば社会保険労務士、事業に関わることは中小企業診断士、金銭や保障の必要があれば生命保険を取り扱っている方、不動産が関われば不動産業の方など、その他にも専門性を持った様々な業種の仲間がよ・つ・ばグループにはいます。

一つの案件に対して専門が違えば、注目する観点が違い、将来のリスクの気付きも違います。それぞれの分野で、常に最新の情報を得られるように、いろいろな専門家が協力して一つの案件に対するスキームを考えます。

親愛信託だけでは解決できない場合や他の方法の方が適しているケースもあります。

その時にはその分野の専門家が、適した提案ができるようにしています。

信託のプロとして、何が一番依頼者のためになるのか?依頼者の願いや想いを叶えるにはどのようにして、それにはどんなリスクがあり、それを回避する方法があるのかを提案できる仲間たちがそろっています。

案件を進めていく上で、私たちが常に心掛けていることは、依頼者の方に寄り添いなおかつ契約書を作って完了ではないことです。親愛信託は契約書を作成する段階では、どれだけ依頼者の想いを誰が見てもわかるように文章にするかということ。そのあとは、契約を締結してからがスタートなので、そのあと信託が終了するまで、寄り添いフォローをするということです。次世代に代わっても当事者が困らないように長期間に渡るフォローを実現するため、協同組合で総括して活動し、その協同組合の組合員として、各地域の一般社団法人が地域に密着していけるようにしています。

全国組織にした目的は、信託の案件において、親子や信頼できる人や共有持分を持っている方々が、県外に住んでいることもあれば、全国にかかわりのある人が住んでいたり、財産があるケースもあります。その時に、全国に組織があれば、費用も時間もかからなくて済みます。各地の仲間で動いた方が、交通費などの費用が節約できるのはもちろん、緊急性がある場合にも迅速な対応をすることができます。

その他には、金融機関や公証役場や法務局などの全国の情報も、グループ全体で共有することができます。

専門家1人では実現が難しいものでも同じ目的を持った人が、力を合わせると大きな力になり、大きな力にも負けないようになれるためでもあります。スイミーという絵本をご存知でしょうか?小さな赤い魚が大きな魚に食べられていて、みんながおびえて暮らしていたのですが、一匹の黒い魚が「僕が目になるよ」と言って小さな魚が協力して1匹の大きな魚の形になって、大きな魚に食べられなくなったというお話です。各地方で個々人で頑張っている人が、力を合わせて依頼者のために大きな力になろう!というのが目的です。

専門家も依頼者もみんなが笑顔でいられるようにがんばっています。

協同組合親愛トラスト(よ・つ・ばグループ) 代表理事 松尾陽子

令和6年4月1日に改正不動産登記法が施行され、相続登記の義務化がスタートします。

法務省も司法書士業界も県や市町村も必死になって相続登記の義務化をPRしており、そのおかげもあって、相続登記に関する相談が増えているのはありがたいことです。

改正後の不動産登記法には下記のとおりの規定がおかれることになっており、原則として、相続が発生して3年以内に相続登記をしなければなりません。

第76条の2(相続等による所有権の移転の登記の申請)

所有権の登記名義人について相続の開始があったときは、当該相続により所有権を取得した者は、自己のために相続の開始があったことを知り、かつ、当該所有権を取得したことを知った日から三年以内に、所有権の移転の登記を申請しなければならない。遺贈(相続人に対する遺贈に限る。)により所有権を取得した者も、同様とする。

ただ、相談に来られる方の多くが誤解されている点として、「相続が発生して3年以上経過しているので、令和6年3月31日までに相続登記を済ませておかないといけない。」「もし、令和6年3月31日までに相続登記を済ませられないと直ちに過料の制裁が科される。」と思われていることが挙げられます。

まず、一つ目の誤解についてですが、令和6年4月1日の時点で、相続が発生して3年以上が経過していたとしても、令和6年4月1日から3年のうちに相続登記をすればよいということになっています。

また、過料の制裁についても、履行期間(猶予期間)の3年を経過したら直ちに科せられるものではなく、法務局から相続登記をするように催告があったにも関わらず、正当な理由がないのに相続登記をしなかった場合に初めて科されることになっているという点もほとんど知られていません。

相談に来られる方の中には、相続人の中に認知症や重病の方がいて遺産分割協議ができる状況にはないという方もいます。

相続登記ができる状況ではないのに、しなければならなくて困っているという方がたくさんいらっしゃいます。

司法書士の立場上、法務局から催告があるまでは相続登記をしなくてもよいということは言えませんが、少なくとも改正法施行後3年間は猶予があること、猶予期間を過ぎたら直ちに過料が科されるものではないということの説明は必要だと考えています。

なお、正当な理由があって相続登記ができない方のために、新たに相続人申告登記という制度が新設されます。

これは、「所有権の登記名義人について相続が開始した旨」と「自らが当該所有権の登記名義人の相続人である旨」を申し出ることにより、相続登記の申請義務を履行したとみなしてもらう制度ですが、詳しくは、お近くの司法書士にご相談ください。

一般社団法人よ・つ・ば親愛信託こうち 理事 伊藤 真