一覧

信託法が改正されて12年、商事信託ではない信託いわゆる「民事信託、家族信託®、親愛信託®」と呼ばれるものの普及が広がってきています。認知症対策や事業承継の手段や不動産管理や売買の場面などで、これまでの民法のしくみでは解決できなかったものを解決できる素晴らしい仕組みとして活用されています。そのような素晴らしい仕組みであるにもかかわらず、普及が遅いのにはいくつか理由がありますが、その一つに判例が少ないということと、裁判所がどのような判断をするのかがわからないということで、敬遠している専門家が多くいるということだと思います。信託法は、民法などの大陸法とは違い英米法に基づいて作られたものです。日本人にはあまりなじみのないもので、改正後の信託法の解釈についても定まっていない部分も多くあるのも事実です。英米法は、法律では最低限のことが決められており、あとはその法律を使って、事案に応じて判例を重ねていき自分達の使いやすい法律に一般市民が作っていくような形になります。昨年の9月に裁判があり、判決が出ました。その後に控訴されているにもかかわらずいろいろな噂が飛び交い、当事者ではない方がその判決を解説するセミナーが行われるようなこともあり、誤解も多くあるようで、金融機関や専門家などに影響を与えていました。実際その判決が出たのちに、「やはり信託は不安定なので、関わるのは辞めよう」という専門家の声も聞かれました。この度、この裁判は和解により終結したとの情報を、この件に関係していた司法書士の河合保弘氏から得ましたので、早い段階で皆さんに正しい情報を知ってもらうために緊急情報として寄稿することになりました。

そもそも今回の訴訟は「遺留分減殺請求訴訟」と思っている方もいらっしゃるようですが、そのこと自体が間違いで、そうではなく「信託契約及び死因贈与契約無効確認訴訟」だということです。

一審判決では、信託契約及び死因贈与契約は全て有効、ただし信託契約の対象財産の一部分(収益を生まないと判断された自宅不動産)に限り、「遺留分潜脱目的で民法90条により公序良俗違反」との理由で、自宅不動産を対象とした部分のみの信託契約を無効と判断しました。そしてこの判決には、原告、被告の双方が、納得がいかずに、双方控訴しています。原告は信託契約自体を無効にしたかったわけですし、被告はすべて有効と主張しており、当たり前のことですが、自宅部分のみ無効とするのは当事者ではなくてもしっくり納得できませんので、当事者としてはなおさらです。自宅も十分不動産としての価値はあり、当然売却すれば金銭に変わりますし、通常の相続でも自宅を含めて遺産分割協議をするわけですので、自宅だけが収益を生まないという理由のみで無効になるのは非常に理解に苦しむところです。

そのあとに高等裁判所にて、原告被告共に信託及び死因贈与契約を有効と認めた上で、原告に割り当てられた信託受益権割合につき、被告が時価で買い取り、信託財産以外の財産については死因贈与契約に対応する遺留分相当割合の金銭を被告が原告に支払う、と概ねこのような内容で和解となったようです。また、この判決では、一審判決では公序良俗違反を理由としたものの、控訴審では一審判決の維持は困難と考えられることもあったのではないかと思われます。高裁は信託に関する判断を回避し、当事者双方も実利を取る選択をしたものだとも言える結果になったと思います。

この判決で、わかることは信託契約自体が無効にすることは非常に難しいということです。

そして、表面上で「遺留分侵害」をしている信託契約だったとしてもその契約自体が無効になるわけではなく、受益権に対しての遺留分請求の可否が今後の裁判で判断されることになるということです。

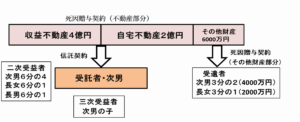

今回の裁判の内容を、解説用に大きくデフォルメして以下に示します。

・家族関係→父(信託委託者)、長男(原告)、次男(被告)、長女

父の世話は全て次男と長女がしており、自宅及び収益不動産の管理等も全て「跡継ぎ」である次男が担当し、長男は次男と長女に対して決して協力的ではなかった。

・財産→広大な自宅(仮に時価2億円とする)、収益不動産(同、4億円とする)、その他の財産(同、6000万円とする)。

・契約の経緯→父は胃癌の末期状態であると診断され、遺言書の作成を考えた際、信託銀行による遺言書作成と司法書士法人による信託契約を比較検討した上で信託契約を選択、その際に司法書士より信託財産以外に関しての死因贈与契約を合わせて薦められる。

信託及び死因贈与契約書は面談当日に私文書にて作成、数日後に公証人に病床に出張してもらい、宣誓認証を実施。

信託契約(不動産など主要財産が対象)→父(委託者兼当初受益者)、次男(受託者)、二次受益者は次男6分の4、長女及び長男各6分の1、三次受益者は次男の子が全部取得。

・死因贈与契約→不動産部分については信託と同様の取得割合(信託契約と内容重複)、

その他財産部分については次男3分の2、長女3分の1の割合で取得

・一審判決

→自宅不動産部分の信託契約のみ無効で、他の契約は全て有効。

自宅不動産部分については死因贈与契約の有効性を認め、信託登記を抹消し、長男の共有持分登記を求める。

収益不動産部分については信託契約を有効と認め、特に変更を求めない。

その他財産の部分については遺留分相当の金銭給付を求める。

・判決への疑問

1、全体として有効に成立した契約の一部分を「公序良俗無効」と断定する理論が構築されていない。

→民法90条の適用については相当に限定されており、「遺留分潜脱目的」を公序良俗違反と判断することには無理があり、一般的な遺言制度との比較(遺留分権者を完全に外した遺言も無効とはならない)からも、解釈の濫用と考える法律家が多かった。

2、自宅不動産は直ちに直接的な収益を生まないものの、不動産自体の価値は高く、かつ換価性もあり、「無価値な財産」とは言えない。

→実際に自宅を取り壊して有効活用する予定が以前からあったが、信託無効判決により、かえって受託者である次男が有効活用の判断をすることができなくなった。

3、原告にとっても信託無効部分の共有持分登記名義を得るだけで、直接的な利益が何もなく、かつ信託有効部分については原告死亡によって受益権が次男の子に移動することになり、訴訟した意味を為さない。

→死因贈与契約有効により、結果的に原告は遺留分相当割合を超える財産の取得が確定的に不可能となった。

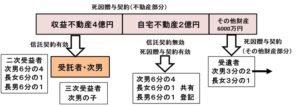

・和解内容

→信託契約、死因贈与契約有効により、全ての不動産の受益権は次男6分の4、長女及び長男各6分の1を取得、その他財産は次男3分の2(4000万円)、長女3分の1(2000万円)の割合で取得。

和解により、長男の受益権6分の1相当を時価1億円で次男が買い取り、遺留分給付として次男が長男に1000万円支払う。

結局のところ、信託と遺留分の関係については一切判断の対象とされず、結論は今後の訴訟に委ねられたということです。

この裁判の他にも信託契約についての訴訟を2件ほど紹介します。

※東京地裁H30.10.23判決(控訴なく確定)

【信託契約無効確認訴訟】→親子間で締結された信託契約につき、錯誤無効、詐欺取消、目的不達成による信託終了、委託者及び受益者による終了を受託者が容認した等の主張をもって無きものにすべく親側が提訴。

・原告側の事情→当初は被告であり受託者である子を信頼していたが、他の子(養子2名)からの突き上げがあったのか、被告を信頼できないと考えるようになり、契約の無効や取消を図ったものと考えられる。

また、被告も養子の一人と暴力沙汰を引き起こして逮捕勾留されたことがあるなど、性格的に多少の問題がある人物であった。

・判決→原告の主張を全て認めず、信託契約は有効であると判断。

すなわち、一度有効に締結された信託契約は、事後に各種の事情変更や委託者側の変心、受託者の個人的非行等があったとしても、容易には覆せないことが証明された判決と言える。

※東京地裁H31.1.25判決(未確定)

・株式管理処分信託契約有効確認訴訟

→委託者被告妹、受託者原告兄の間で締結された、香港所在の外国会社株式を対象とする信託契約につき、兄が妹に対して信託契約の有効性を確認する訴訟を提起し、妹側は錯誤無効、別段の定めに関しての公序良俗違反による無効や合意管轄違反等を主張して対立している事案。

・判決

→被告の主張を全て認めず、信託契約は有効であると判断。

裁判所は、信託法において別段の定めが許されている部分などを明確に有効であると判示し、信託契約の効力が強力であることが、改めて証明された判決と言える。

・評価

→信託契約を死因贈与契約(民法554条により遺贈と見做される)と類似と見て、信託を相続と同等と考える学説があったが、一連の判決によって、信託契約は一方的には取り消すことができず、一方的な取消が可能な死因贈与契約と類似ではない(=相続ではない)との考えが明確になった。

今後も判決が相次ぐことが予想されますが、少なくとも信託契約が遺言や死因贈与とは異なり、片方の当事者から一方的に解除できるものではない、極めて強い効力を持つ契約であるということを裁判所が保証したということになるのではないかと思われ、今後ますます信託の普及が進むことは間違いないでしょう。

協同組合親愛トラスト

代表 松尾陽子